Künstlich oder künstlerisch? Ein unterhaltsamer Blick auf die frühe KI-Berichterstattung in Elektor

über

Man vergisst leicht, dass die Grundlagen des heutigen Hype-Themas künstliche Intelligenz bis auf die Anfänge der Embedded-Computertechnik, neuronale Netze und sogar Fuzzy-Logik zurückverfolgt werden können. Lange bevor ChatGPT und Deep Learning die Schlagzeilen beherrschten, erkundeten Elektronik-Enthusiasten bereits die Grenzen der Maschinenintelligenz durch praktische Projekte und theoretische Diskussionen. Hier finden Sie Beispiele aus dem Elektor-Archiv, die sich über fast zwei Jahrzehnte der KI-Forschung erstrecken – hauptsächlich „zum Schmunzeln“, aber auch, um zu würdigen, wie vorausschauend diese frühen Pioniere waren.

Die Grundlagenjahre (1975-1981)

Was ist Kybernetik? (1975)

Die Reise beginnt mit einem der ersten Ausflüge von Elektor in intelligente Systeme. Dieser grundlegende Artikel führte die Leser in die Kybernetik ein – die Lehre von Kommunikation und Steuerung bei Maschinen und Lebewesen. Schon 1975 erforschte die Zeitschrift, wie Rückkopplungsschleifen und selbstregulierende Systeme ein intelligenteres Verhalten in elektronischen Geräten ermöglichen können.

Der Intelektor-Schachcomputer von Elektor (April 1981)

Dieser Artikel stellt den Intelektor-Schachcomputer vor, der auf dem Intel-8088-Mikroprozessor basiert und eine portierte Version von Tiny Chess ausführt. Das Design legt Wert auf angemessene Geschwindigkeit und „Intelligenz“-Niveaus und macht ihn zu einem starken Gegner für viele Schachfreunde.

Schon weil der Laborprototyp des Intelektor mehrere Umzüge und umfangreiche Aufräumaktionen im Elektor-Labor überlebte, wurde dieses berühmte Gerät als Teil der Retronics-Serie (2004–2020) erneut vorgestellt.

Entscheiden Sie selbst, ob der Schachspieler mit dem Namen 8088 nun intelligent, künstlich intelligent oder quasi-intelligent ist – oder einfach nur den dummen Von-Neumann-Strategien folgt, die in ein EPROM programmiert wurden.

Mit Computern sprechen (1981)

Zur gleichen Zeit befasste sich Elektor bereits mit der Mensch-Maschine-Interaktion durch Spracherkennung und -synthese. Diese zweiteilige Serie zeigte, wie Computer menschliche Sprache verstehen und darauf reagieren können – eine Herausforderung, die noch Jahrzehnte im Mittelpunkt der KI-Forschung stehen sollte.

Die Expansionsphase (1986-1990)

Die Zukunft der künstlichen Intelligenz (1986)

no image in this article

Mit dem Fortschreiten der 1980er Jahre nahm Elektor eine strategischere Sichtweise auf das Potenzial von KI an. Dieser Artikel untersuchte, wohin sich künstliche Intelligenz entwickeln könnte und welche Durchbrüche in den kommenden Jahren möglich sein könnten.

Spracherkennungssystem (1987)

Aufbauend auf früheren Arbeiten zur Mensch-Maschine-Interaktion zeigte dieses Praxisprojekt den Lesern, wie sie ein eigenes Spracherkennungssystem aufbauen konnten – so wurde KI für Elektronikbegeisterte greifbar.

Künstliche Intelligenz (Mai 1988)

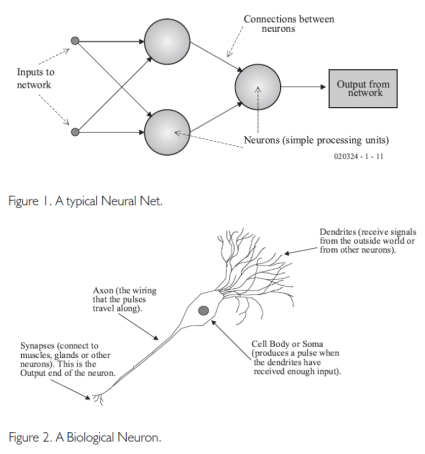

Dieser umfassende Artikel von Mark Seymour behandelte das Potenzial, Maschinen zu erschaffen, die unabhängig denken können, ohne für jede Aufgabe einzeln programmiert zu werden. Er beschrieb den historischen Kontext von KI, einschließlich früher Entwicklungen und der Wiederbelebung des neuronalen Rechnens, das darauf abzielte, menschliche Gehirnfunktionen nachzubilden. Der Artikel vertrat die Ansicht, dass echte KI den Forschern zwar bislang entgangen sei, sich die Technologie jedoch dahin entwickle, dass Maschinen durch Beispiele lernen könnten – und nicht mehr nur durch explizite Programmierung.

Der Artikel ging auf neuronale Computer ein, die neuronale Netzwerke des menschlichen Gehirns nachbilden, und hob Fortschritte in Verarbeitungsgeschwindigkeit und Problemlösungsfähigkeiten hervor. Außerdem wurden die Herausforderungen beim Bau großer neuronaler Netze und die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien bei komplexen Aufgaben wie Spracherkennung und Musterverarbeitung angesprochen.

Rückblickend war dieser Artikel bemerkenswert vorausschauend, da er nicht nur die praktischen Aspekte beim Aufbau eines neuronalen Netzwerks behandelte, sondern auch auf potenzielle Verbesserungen der KI durch neuronales Rechnen einging.

Simuliertes Sehen in Robotern (Mai 1988)

In derselben Mai-1988-Ausgabe veröffentlichte Arthur Fryatt „Simulating Sight in Robots“, was heute unter „Edge Computing“ fallen würde. Mehr eine Nachricht als ein Praxisartikel, beschreibt der Artikel ein Vision-Sensing-System für die Farbkontrolle bei der Sortierung von Obst und Gemüse im Autoselector, einer gemeinsamen Entwicklung des Essex Electronics Centre (einer Abteilung der Universität Essex) und Loctronic Graders.

Ihre Zusammenarbeit führte zunächst zur Einführung des Autoselector A, der eine monochrome Fernsehbildtechnik zur Erkennung von Graustufenunterschieden einsetzte. Mit der Einführung des Autoselector C wurde dann ein sehr bedeutender Fortschritt bei der Farbbildgebung erzielt, der es ermöglichte, bis zu 4096 Farben und Farbtöne in Bereichen mit nur 3 mm Durchmesser bei sehr hoher Geschwindigkeit zu unterscheiden.

Da das gesamte Produkt gescannt werden musste, entwickelte Loctronic Graders das Thrudeck, das ständig rotierende Produkte wie Tomaten, Zwiebeln, Kiwis oder Zitrusfrüchte mit Geschwindigkeiten von bis zu 2500 Stück pro Minute vor die Kamera brachte. Selbst wenn die Produkte unregelmäßig geformt waren, konnte das System jedes einzelne auf seinem ungleichmäßigen Weg über das Deck verfolgen, vermessen und zählen.

Intelligenz, Intentionalität und Selbstbewusstsein (1989)

Diese philosophische Betrachtung ging tiefer darauf ein, was es wirklich bedeutet, wenn eine Maschine intelligent ist. Der Artikel beleuchtete Konzepte wie Intentionalität und Selbstbewusstsein – Fragen, die auch heute noch im Mittelpunkt der KI-Debatte stehen.

Computer lernen aus menschlichen Fehlern (1990)

Zum Abschluss des Jahrzehnts untersuchte dieser Artikel, wie Computer ihre Leistung durch das Lernen aus Fehlern verbessern können – ein Konzept, das später grundlegend für maschinelle Lernalgorithmen werden sollte.

Die Renaissance der neuronalen Netze (2001-2003)

Neuronale Netze in der Steuerung (2001)

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends rückten neuronale Netze erneut ins Interesse. Dieser Artikel untersuchte ihre Anwendung in Steuerungssystemen und zeigte, wie von der Biologie inspirierte Rechenmethoden komplexe ingenieurtechnische Probleme lösen können.

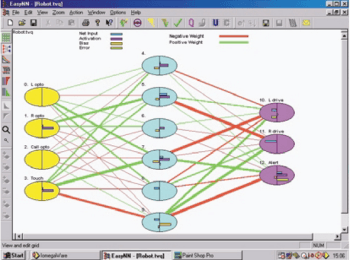

Praxisreihe neuronale Netze (2003)

Diese umfassende Serie von Chris McLeod und Grant Maxwell, Absolventen der Robert Gordon University Aberdeen, brachte neuronale Netze in den Bereich von Amateur-Enthusiasten. Die Reihe erschien in vier Teilen:

- Eine Einführung in neuronale Netze

- Backpropagation-Netze

- Rückkopplungsnetze und kompetitive Netze

- Anwendungen und große neuronale Netze

„Künstliche neuronale Netzwerke (kurz neuronale Netze oder ANN)“, so beginnt die Serie, „sind eine populäre Form von künstlicher Intelligenz (KI). Sie basieren auf der Arbeitsweise von Gehirnzellen, und viele Forscher halten sie für unsere größte Hoffnung, wahre Intelligenz in einer Maschine zu erreichen. Wer ein Fan der TV-Serie Star Trek ist, weiß, dass Data angeblich ein neuronales Netz als Gehirn hat, ebenso wie der Roboter in den Terminator-Filmen. Obwohl diese technologischen Wunder an der Spitze der Informatikforschung stehen, sind sie auch für engagierte Amateure gut zugänglich. Ziel dieser Artikel ist es, dieses faszinierende Thema auf praktische Weise vorzustellen, sodass Sie mit Ihren eigenen neuronalen Netzen experimentieren können.“

Die Autoren schlussfolgerten in Teil 4, dass „das neuronale Netz als universelles logisches System betrachtet werden kann, das (vorausgesetzt, das Netz besteht aus drei Schichten) in der Lage ist, jede gewünschte Wahrheitstabelle zu erlernen. Wenn die Ausgabe der Neuronen eine Sigmoidfunktion ist, verhält es sich ähnlich wie Fuzzy Logic und kann analoge Ausgaben erzeugen – was nützlich sein kann, um Probleme aus der realen Welt zu behandeln, die nicht nur schwarz oder weiß sind.“

Bemerkenswert ist, dass die Serie von einer Kursunterstützungs-Website der Robert Gordon University begleitet wurde, wobei diese Website inzwischen aus dem Netz verschwunden ist.

Rückblick und Ausblick

Besonders bemerkenswert an dieser Artikelsammlung aus fast drei Jahrzehnten ist, wie viele dieser zentralen Konzepte bis heute aktuell geblieben sind. Von Kybernetik und Rückkopplungssystemen über neuronale Netze bis hin zum maschinellen Lernen aus menschlichen Fehlern – die Elektor-Autoren erkundeten schon damals Ideen, die später die Grundlage der modernen KI bilden sollten.

Die im Zusammenhang mit dem Schachcomputer gestellte Frage, ob das Befolgen programmierter Strategien „Intelligenz“ bedeutet, findet sich auch in heutigen Debatten um große Sprachmodelle wieder. Die Vision-Systeme zur Obstsortierung waren ein Vorläufer heutiger Anwendungen der Computer Vision. Die Serie zu neuronalen Netzen hat die Deep-Learning-Revolution vorweggenommen, die Jahrzehnte später die KI umkrempeln sollte.

Vielleicht am wichtigsten: Diese Artikel verfolgten stets einen praxisnahen Ansatz und ermutigten die Leser, eigene intelligente Systeme zu bauen und zu experimentieren. In einer Zeit, in der KI oft als geheimnisvoll und unzugänglich erscheint, erinnert das Elektor-Erbe daran, dass Verständnis durch Praxis entsteht – und dass der Weg von „künstlerischer“ zu künstlicher Intelligenz von Neugier, Experimentierfreude und einem Augenzwinkern bei unseren ersten Versuchen, denkende Maschinen zu schaffen, geprägt ist.

Die Frage bleibt: Waren diese frühen Systeme wirklich intelligent oder nur sehr clever programmiert? Dass wir uns diese Frage auch heute noch stellen, zeigt vielleicht, dass der Weg zur künstlichen Intelligenz stets eher darin bestand, die richtigen Fragen zu stellen, statt endgültige Antworten zu finden.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel (250736-01) erscheint in der Edge Impulse Guest-Edited Edition von Elektor, die im Dezember 2025 veröffentlicht wird.

Diskussion (0 Kommentare)