Selbstbau-PC fürs Elektronik-Labor

über

Alte PCs haben im Elektronik-Labor einen Vorteil: Es ist nicht so schlimm, wenn man sie aus Unachtsamkeit himmelt. Außerdem haben diese technischen Antiquitäten oft auch antiquierte Schnittstellen jenseits von USB und Ethernet, die für ältere Projekte und manch teures Messgerät erforderlich sind. Doch die Nachteile alter PCs überwiegen.

Zunächst wäre da die geringere Zuverlässigkeit. Auch wenn PCs gelegentlich zehn Jahre halten, beträgt die typische Abschreibungsfrist nicht ohne Grund drei Jahre. Nicht nur, dass jederzeit etwas ganz oder teilweise kaputt gehen kann, auf alten PCs läuft oft auch ein altes OS, das ein Sicherheitsrisiko darstellt. Hand aufs Herz: Werkelt bei Ihnen ein PC unter Windows XP? Neuere Betriebssysteme sind aufgrund schmächtiger Ausstattung und fehlender Treiber oft nicht zu installieren oder würden alte PCs ausbremsen, womit wir schon beim dritten Nachteil wären: die magere Leistung.

Um das zu vermeiden baut man sich seinen Elektronik-PC selbst. Für relativ wenig Geld kann man sich problemlos etwas genau Passendes zusammenstellen.

PC-Komponenten

Für einen Elektroniker ist der Selbstbau eines PCs eine Kleinigkeit. Wer weiß, dass rot ≠ blau sowie plus ≠ minus ist und was statische Elektrizität bei moderner Elektronik anrichten kann, der braucht kaum Nachhilfeunterricht beim Zusammenstöpseln der Komponenten (Bild 1). Also habe auch ich mir einen Labor-PC zusammengestellt und an einem Abend zusammengebaut.

Gebraucht wird:

- Motherboard

- CPU

- CPU-Kühler

- RAM-Module

- SSD (Festplatte ist out)

- Netzteil

- Gehäuse

Optional sind noch Kleinteile wie Slotbleche mit serieller und paralleler Schnittstelle erforderlich, da diese bei Boards häufig nicht mitgeliefert werden. Bei Ansprüchen an die Grafik (3D-Renderings etc.) kann man statt einer in der CPU integrierten Grafik auch eine dezidierte Grafik-Karte einplanen.

Natürlich könnte man sich nahezu nach Belieben aus den Angeboten diverser Lieferanten bedienen und die Preissuchmaschine anwerfen. Doch es lohnt sich, vorab ein paar Überlegungen für jede der einzelnen Komponenten anzustellen.

Motherboard

Zunächst die Grundsatzentscheidung: Intel oder AMD? AMDs neue Prozessoren liefern aktuell etwas mehr „bang for the buck“. Das setzte Intel mächtig unter Druck und sorgt efür akzeptablere Preise. Wer nur Windows 10 einsetzt, der kommt mit AMD gut weg. Ich aber installiere auf mehreren Volumes nicht nur Windows 10, sondern auch Linux und MacOS. Folglich muss ich Intel wählen.

Braucht man Platz für Steckkarten, geht die nächste Entscheidung für das Board-Format zugunsten von Standard-ATX aus. Alternativ kann man auch µATX wählen. Doch es spricht noch zweiter Punkt für ATX: Hierfür gibt es - vermutlich letztmalig – noch Boards mit einem PCI-Slot. Wichtig wenn man noch ältere PCI-Karten einsetzen will. Ansonsten ist man auf modernere PCIe-Karten beschränkt.

Entscheidet man sich für eine Intel-CPU, dann hat man die Auswahl aus Boards mit etlichen Varianten der X3XX-Chipsätze. Hier sollte man nicht versuchen ein paar Euro zu sparen, sondern die Chipsätze H310, B360 und B365 meiden. Diese für einfache Büro-PCs gedachten Varianten haben nämlich eine reduzierte Anzahl nutzbarer PCIe-Lanes, was insbesondere beim Einsatz von M2-NVME-SSDs und Grafikkarten den Durchsatz ausbremst. Es muss zwar auch kein teures Z390-Board sein. Die Varianten H370 oder Z370 tun es. Da das „Z“ am Anfang für einen freien CPU-Takt steht und ich meinen Labor-PC sowieso nicht übertakten will, reicht ein preiswertes H370-Exemplar. Meine Wahl fiel auf das Gigabyte H370 HD3 (Bild 2). Es hat den erwähnten PCI-Slot und ist ab 100 € zu haben.

CPU

Nach der Entscheidung für Intel oder AMD wäre der nächste Aspekt die gewünschte Leistung, die heutzutage grob von der Anzahl der CPU-Cores abhängt. Zwar bietet Intel auch moderne CPUs für knapp 50 € unter der Bezeichnung „Celeron“ oder „Pentium“ an, die es für viele Zwecke tun, doch handelt es sich hier um schwachbrüstige Dual-Core-CPUs. Man muss nicht viel drauflegen und bekommt dann schon leistungsfähige und schnelle CPUs in der 100-€-Klasse als Quad-Core-Ausführung.

Bei AMD wären das die Typen Ryzen 3 oder 5 – ältere und langsamere oder gar andere als mit Sockel AM4 ausgestattete CPUs sollte man meiden. Bei Intel beginnt die Vernunft ab dem Typ i3-9100. Außerdem muss man hier darauf achten, dass die Typen mit „F“ am Ende mit deaktivierter integrierter Grafik etwas preiswerter verkauft werden. Da bei der Aufrüstung meines Haupt-PC eine moderne AMD-Grafikkarte übrig blieb, entschied ich mich für das rationale Minimum: einen „boxed“ i3-9100F für 80 € (Bild 3), der vier Kerne bei einem Basis-Takt von 3,6 GHz (Turbo = 4,2 GHz) bietet. Vor fünf Jahren hätte man für diese Leistung locker über 400 € gezahlt. CPUs von der Stange (als „tray“ gelabelt) sind kaum billiger – daher kaufe ich lieber originalverpackt.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Elektor-Ausgabe könnte es schon Nachfolger geben. In diesem Fall würde ich den Typ i3-10100 vorziehen. Wer mehr Kerne will, der wird bei Intel mit den CPU-Typen i5, i7 und i9 überproportional zur Kasse gebeten.

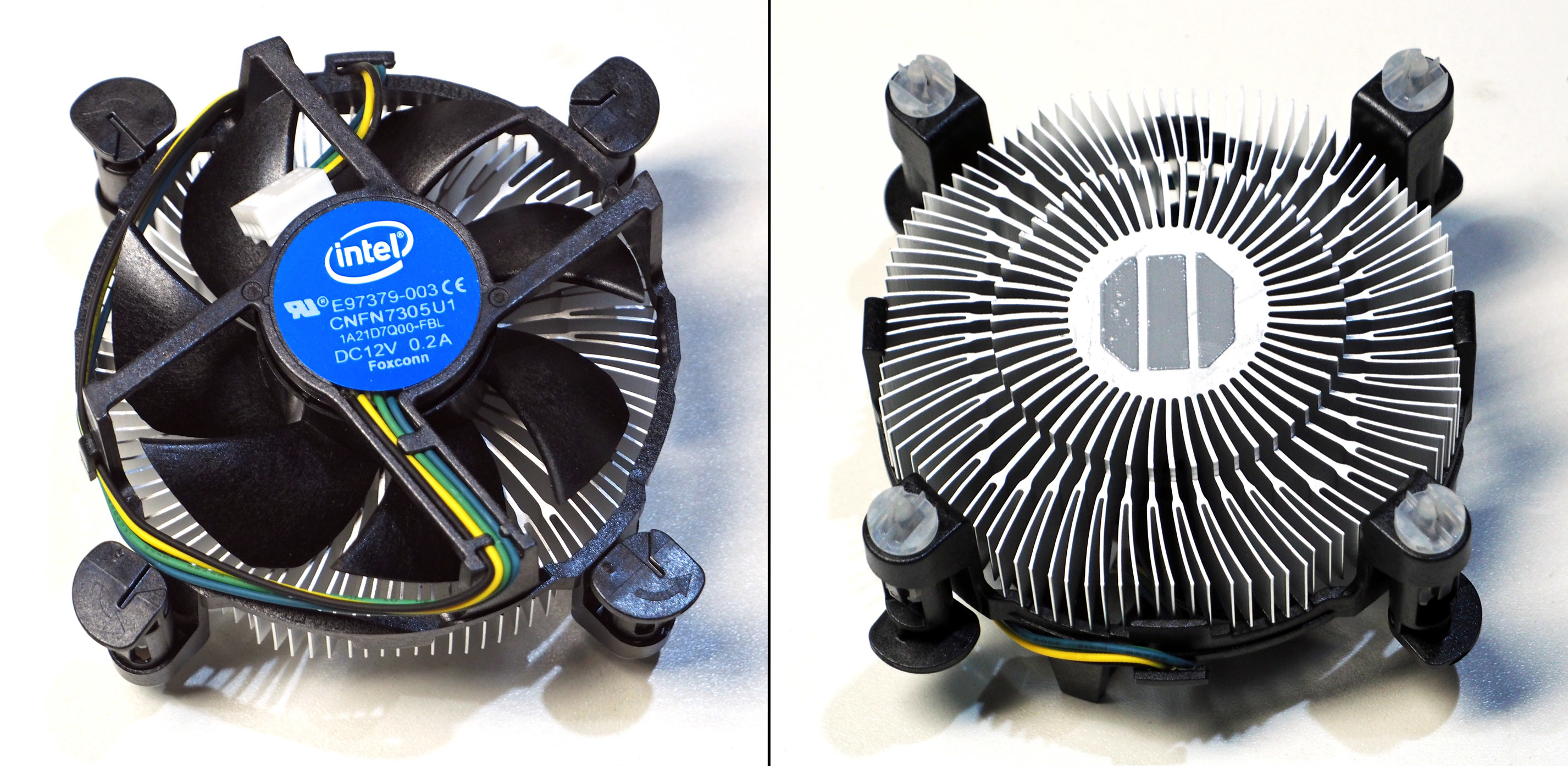

CPU-Kühler

Eine „boxed“ i3-CPU bringt auch schon einen ausreichenden Kühler (Bild 4) mit. Besonders leise ist er nicht, aber für mich okay.

Wer eine leistungshungrigere CPU einsetzt, der muss auch einen extra Kühler anschaffen. Zwar muss es im Labor nicht so leise sein wie im Büro, aber mindestens 20 € für einen Kühler mit Heatpipes und 120-mm-Lüfter (Bild 5) sollte man schon investieren. Die Auswahl ist hier riesig. Eine Wasserkühlung wäre überzogen, denn im Labor wird ja nicht gezockt, oder doch?

RAM

Beim Arbeitsspeicher geht es erst einmal um die Frage: wieviel? Heute gängig und fast immer ausreichend sind 16 GB. Man ordert also als Kit aus zwei 8-GB-Riegeln, damit darauf beschleunigt = „interleaved“ zugegriffen wird. Bei 32 GB braucht ein 2x16-Kit weniger Energie als ein 4x8-Kit.

CPUs nutzen schon lange DDR4-Speicher. Diese 260-Pin-Module benötigt man für Ryzen-CPUs mit einem Maximaltakt ab 2.933 MHz. Bei den Coffee-Lake-CPUs von Intel (iX-8XXX und iX-9XXX) reichen schon 2.400 MHz. Mehr geht immer und lässt sich per BIOS (XMP = eXtreme Memory Profile) freischalten, es kostet aber auch mehr.

Neben dem Takt ist bei RAM-Modulen auch die Zugriffs-Latenz relevant, die als „CLXX-XX-XX-XX“ angegeben wird. Weniger ist mehr. Ich blieb bescheiden und habe mich für ein 2x8-GB-Kit mit 1,2 V von G.Skill aus der Value-Serie mit CL15-15-15-35 für nur 55 € entschieden.

SSD

Hier gibt es zwei offensichtliche Kriterien: Kapazität und Geschwindigkeit. Wieviel Platz man braucht, muss jeder selbst wissen. Für Windows 10 samt diverser Entwicklungsumgebungen und CAD-Software plus Office-Paket reichen mir 250 GB bei weitem.

Entscheidender ist die Frage nach der Schnittstelle. Zwar hat mein Board sechs SATA-3-Schnittstellen, doch liegt deren Datendurchsatz bei „nur“ maximal 600 MB/s. Besser und nicht viel teurer sind SSDs mit M2-NVME-Schnittstelle. Dafür bietet mein Board gleich zwei Slots an. Hier ist dank vier PCIe-3-Lanes ein Datendurchsatz von bis zu 4 GB/s brutto möglich. Reale SSDs bieten locker 3 GB/s.

Ein nicht so offensichtliches Kriterium sind die möglichen I/O-Operationen pro Sekunde, denn diese entscheiden bei modernen Betriebssystemen mit ihren vielen Massenspeicherzugriffen über die Responsivität. Das von mir gewählte Exemplar ACE-A80 von Silicon Power (Bild 6) bietet mit 500/600 k/s (lesen/schreiben) gut das Fünffache üblicher SATA-3-Exemplare. Auch der Datendurchsatz ist mit 3.400/3.000 MB/s (lesen/schreiben) nicht zu verachten und kurz vor der theoretischen Grenze. Da so eine SSD gerademal 45 € kostet, ist jeder Gedanke an herkömmliche, elektromechanische Festplatten sinnlos.

Noch ein Hinweis: Vermeiden Sie QLC-SSDs! Diese „Quad Level Cells“ arbeiten tatsächlich mit 16 Spannungspegeln pro Zelle und können so 4 Bit pro Zelle speichern. Das macht sie preiswert, aber auch lahm, und darüber hinaus wenig haltbar. Ohne Tricks des Controllers (Stichwort „Wear Leveling“ und Reserve-Blöcke) wäre ein Sektor schon nach etwa 200 Schreibvorgängen instabil (gegenüber 2.000 bei TLC). Die Ersparnis lohnt nicht!

Netzteil

Aus Umweltschutzgründen sollte man hier auf den Wirkungsgrad achten. Netzteile unter dem Label „80 plus“ sind in die Kategorien Bronze, Silber und Gold eingeteilt. Schlechter als Bronze sollte man nicht kaufen.

Weiter relevant ist die zur Verfügung gestellte Leistung. Hat man eine 65-W-CPU und nutzt die integrierte CPU-Grafik, dann dürfte es schwer fallen, das Gesamtsystem auf viel mehr als 100 W Leistungsbedarf unter Volllast zu bringen. Bei einer Grafikkarte käme noch deren Energiebedarf dazu. Für Labor-PCs irrelevant benötigen Spitzenmodelle für Zocker mehrere hundert Watt. Ein PC mit „normaler“ Grafik-Karte der unteren Mittelklasse sollte mit knapp über 200 W hinkommen. In der Regel dümpelt ein Labor-PC bei 20…40 W vor sich hin, wenn er nichts Besonderes zu tun hat.

Leider gibt es schon lange keine brauchbaren 250-W-ATX-Netzteile mehr. Bei höherer Leistung laufen diese Netzteile aber mit suboptimalem Wirkungsgrad. Für mich war ein 350-W-Exemplar von LC-Power des Typs LC420-12 (Bild 7) der ausreichende Kompromiss, der mich lediglich 25 € kostete. Seine Anschlüsse gehorchen dem ATX-Standard V2.31. Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 88 % und ist besonders im Schlafmodus sehr effizient. Darüber hinaus ist der eingebaute Lüfter eine ausreichend leise 120-mm-Variante (je größer desto leiser).

Gehäuse

Die Verpackung des PCs ist mehr oder minder Geschmackssache. Ich habe mich für das mit 20 € extrem preiswerte Modell CS-1103 von Aerocool entschieden, das an der Front oben zwei USB-2.0- und eine USB-3.0-Buchse bietet und zudem eine schwarze Alufrontplatte hat (Bild 8). Was will man mehr?

Außerdem

Die schon erwähnte Grafikkarte ist eine Radeon 560 von Sapphire mit 2 GB RAM. Das reicht für einen 4K-Monitor mit ruckelfreien 60 Hz. Hinzu kam noch ein simpler 90-mm-Lüfter mit niedriger Drehzahl für die Gehäuse-Rückseite. Wer viel Luft schaufeln muss, der wählt besser ein Gehäuse passend für mehrere 120- oder gar 140-mm-Lüfter. Schließlich kam noch ein Slot-Blech mit Kabeln dazu, da ich die serielle und parallele Schnittstelle des Boards auch nutzen wollte. Eine per USB emulierte serielle Schnittstelle macht nämlich bei vielen schnellen Transfers weniger Bytes oft Probleme.

Aufbau

Nicht umsonst sind die meisten Komponenten in Antistatik-Folien verpackt. Ein professionell ausgestatteter Arbeitsplatz mit Erdungsarmband wäre zwar gut, doch es reicht auch, wenn man weiß, was man tut.

Gesetzt den Fall, man hat keine schmutzigen Finger mit zu viel Hautfett, kann man alle Teile einfach anfassen – allerdings möglichst an Masseteilen und dabei nicht über Kunststoffböden oder Kunstfaserteppiche laufen.

Ein Board kann man einfach an dem Teil mit den Schnittstellen anfassen, da ist viel Metall mit Massepotential. Bevor man es ins Gehäuse einbaut, montiert man zunächst die CPU. Auch die kann man mit einer Hand packen und mit der anderen das Board an den Schnittstellen berühren, bevor man den Hebel mit der CPU-Fassung öffnet, die schwarze Plastikabdeckung entfernt und die CPU richtig platziert. Wegen entsprechender Nasen kann man das kaum verkehrt herum machen. Dann verriegelt man die CPU, platziert die Schnittstellenblende auf die Schnittstellen und setzt das Board ein. Meist sind sechs bis neun passende Schrauben im Lieferumfang des Gehäuses.

Jetzt kommt der CPU-Kühler an die Reihe. Er ist normalerweise schon mit einer Schicht Wärmeleitpaste versehen und fast immer mit zu viel davon. Drückt man den Kühler auf die CPU, dreht ihn etwas und zieht ihn wieder ab, dann kann man die Paste auf der CPU mit einem Papiertaschentuch wegwischen. Jetzt müsste die Pastendicke besser passen. Ich habe sie gleich ganz entfernt und eine bessere, metallhaltige Paste sehr dünn mit einem Spatel aufgetragen.

Jetzt kommen die SSD an ihren Platz und die beiden RAM-Module. Das Handbuch klärt auf, welche Sockel zusammengehören, damit das Interleaving klappt. Nun braucht es etwas Sorgfalt, bis man all die Kabel des Gehäuses nach Handbuch eingesteckt hat.

Dann kommen die Stecker des Netzteils. Hier gilt es zu beachten, dass ein sechspoliger Stecker in der Regel für die Grafikkarte gedacht ist. Die Zusatz-12-V-Versorgung des Boards benötigt einen vier- oder achtpoligen Stecker. Das ist sehr wichtig!

Eine eventuelle Grafikkarte kommt in den PCIe-Slot mit 16 Lanes, der am nächsten an der CPU ist.

Jetzt kann man den PC einschalten. Am angeschlossenen Monitor sollte das BIOS zu sehen sein. Windows 10 kommt mit den Standard-Einstellungen zurecht. Andere Betriebssysteme benötigen etwas Feintuning.

Übrigens zeigte sich dieser sehr preiswerte Labor-PC subjektiv fast genau so fix wie mein sehr viel teurerer Hauptrechner. Jetzt muss ich erst einmal die ganze nötige Software installieren. Das dauert erfahrungsgemäß deutlich länger. Die Zeit für den Bau des PCs fällt also gar nicht ins Gewicht.

Wollen Sie weitere Elektor-Artikel lesen? Jetzt Elektor-Mitglied werden und nichts verpassen!

Diskussion (4 Kommentare)